病院等で経験を積んだ理学療法士/作業療法士が、完全マンツーマンで60~120分施術するリハビリ施設です。

\まずはお試しください/

【通所コース・訪問コース 無料リハビリ体験 受付中】

一人ひとりに合わせたオーダーメイドのリハビリを提供!

初回利用限定・完全予約制。お電話・LINE等でお問い合わせください!

For first time visitor.

はじめての方はこちらをご覧ください!

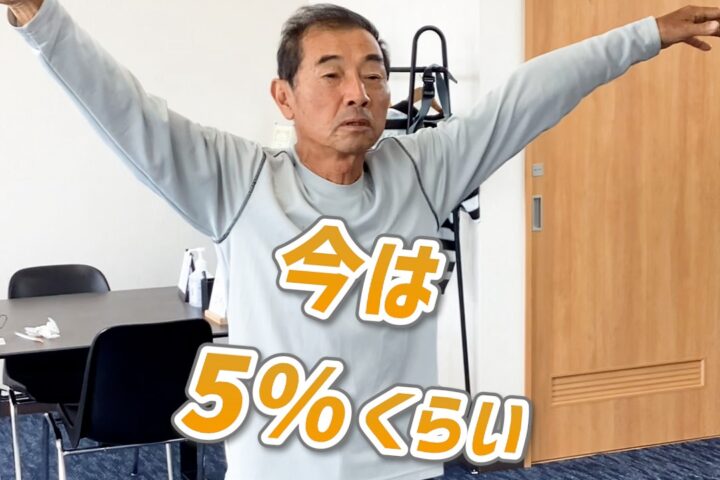

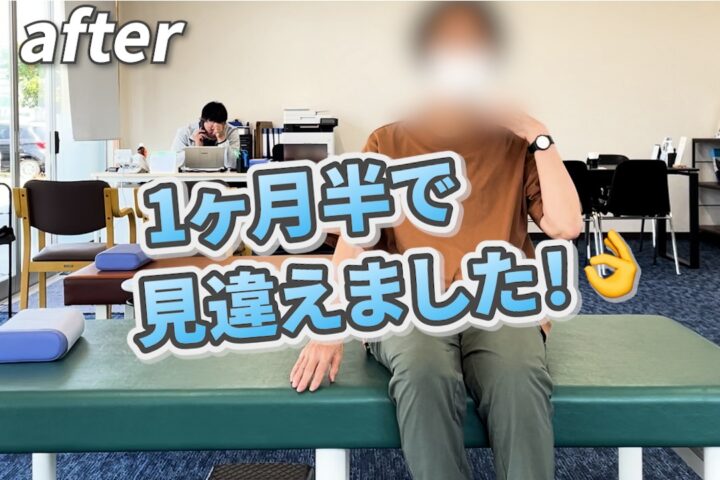

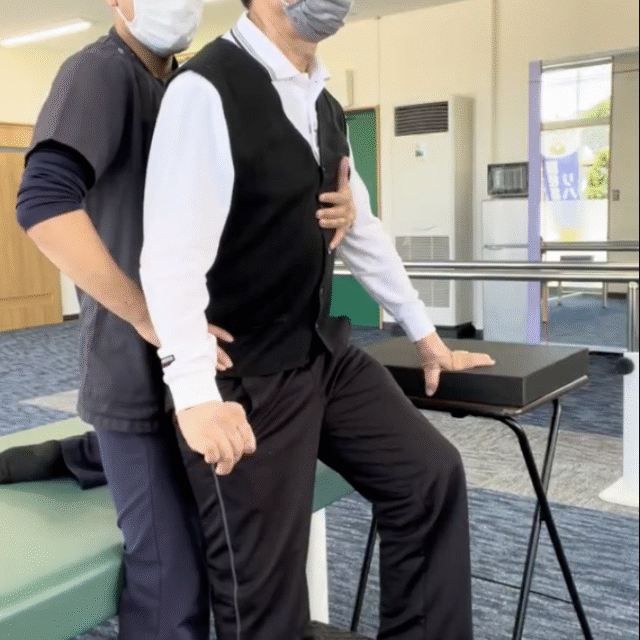

お客様の声・改善実績Case

ご利用者様のリハビリによる改善の様子を記録しました。ぜひ参考にしてください。

お知らせNews

当施設のお知らせやリハビリに関する情報などを発信しています。

-

2025.11.29

2025.11.2912月の営業

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 12月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 12月30日まで営業 -

2025.10.30

2025.10.3011月の営業

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 11月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 土日・営業時間外の電 -

2025.09.30

2025.09.3010月の営業

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 10月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 土日・営業時間外の電 -

2025.08.29

2025.08.299月の営業日

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 9月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 土日・営業時間外の電話 -

2025.07.29

2025.07.298月の営業日

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 8月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 土日・営業時間外の電話 -

2025.06.27

2025.06.277月の営業日

深谷市の自費リハビリ施設『埼玉脳梗塞リハビリベース うちリハ』 7月の営業日は、今までと同様 月~金曜日営業(営業時間9時~18時)、土日定休日となります。 土日・営業時間外の電話

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハのご紹介Facility

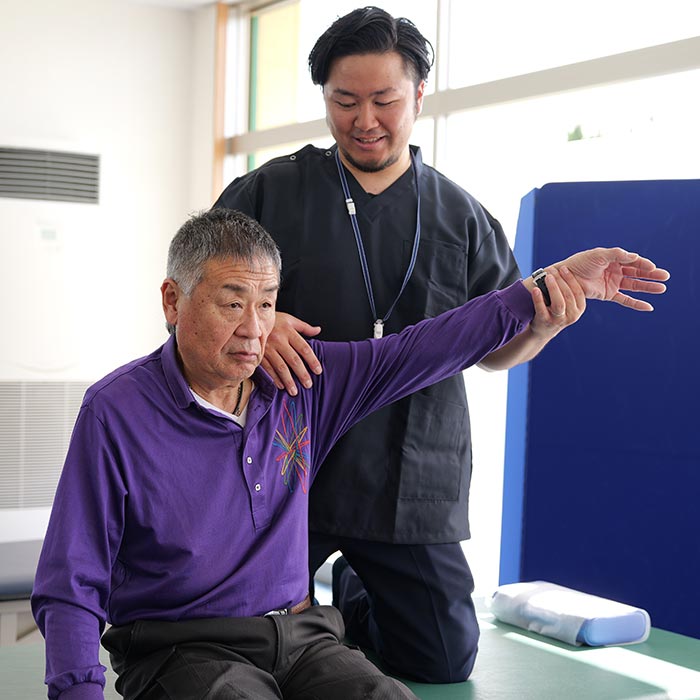

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハは、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのリハビリを提供する自費リハビリ施設で、リハビリテーション病院等で経験を積んだ理学療法士・作業療法士による完全マンツーマン60~120分のリハビリが特徴です。

当施設は、リハビリテーション病院等を退院した後のリハビリ施設として、医療保険・介護保険のリハビリでは改善しきれない、発症して治療から数年経った脳卒中後遺症の方に対しても、改善を目的にした集中的な施術を行います。

また、脳梗塞リハビリに特化した専門施設ではありますが、脳梗塞以外にもパーキンソン病の利用者様や、整形疾患、加齢に伴う身体機能の改善を目指す高齢者様にも個別にプランを作成して、マンツーマンでリハビリメニューを提供しています。

復職のためにタイピングや筋力アップ、能力の向上を目指す30代の方から、散歩や近くへのお店にお買い物へ行けるように歩行の安定を目指す80代の方まで、幅広い世代の方のための自費リハビリ施設です。

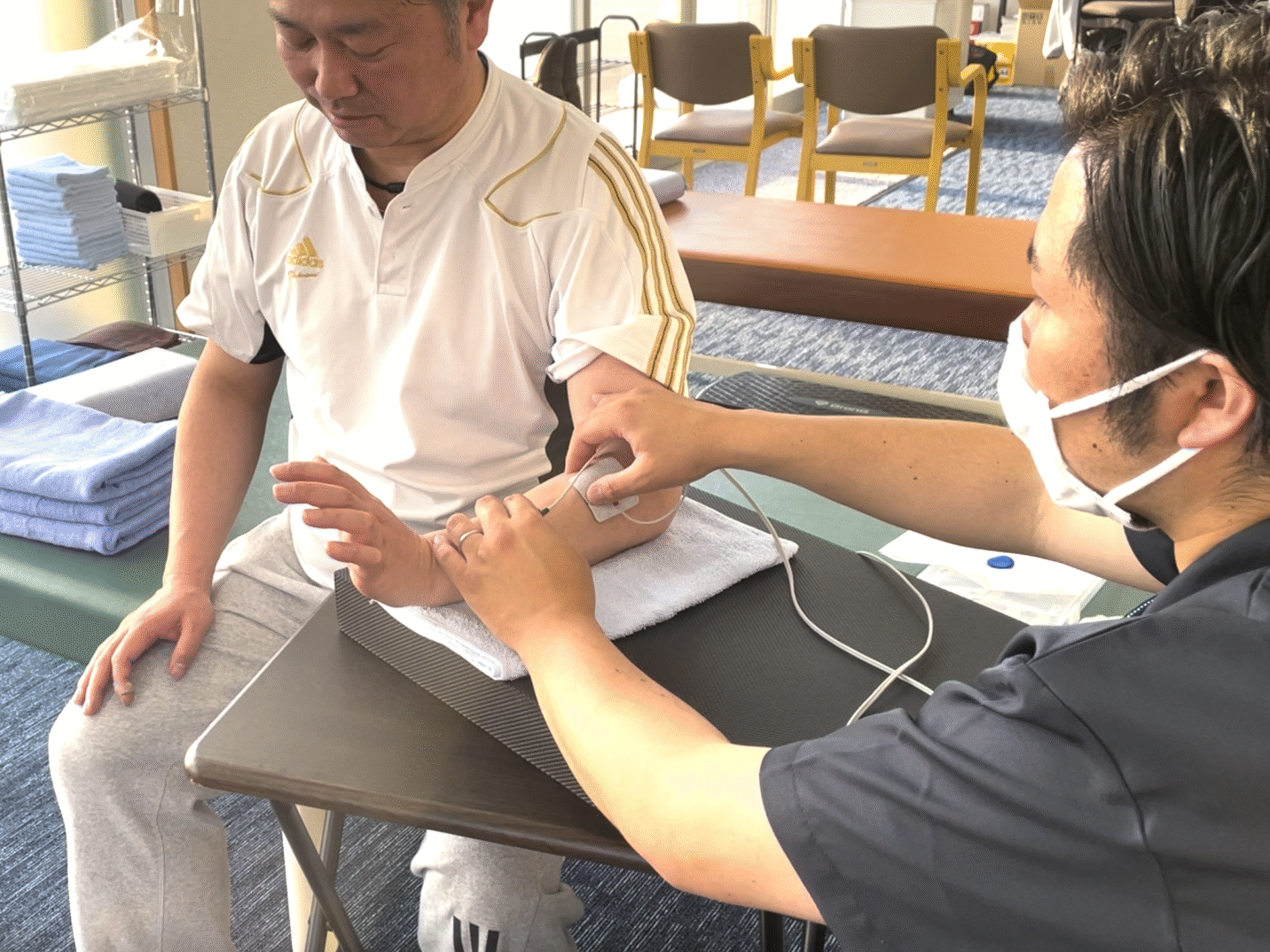

IVES Pro(アイビスプロ)

筋肉・神経を電気により刺激する装置です。

電気の刺激により筋肉・神経の活動性が高まる効果があり、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血などの後遺症の麻痺に対して、電気刺激療法の活用が推奨されています。

主に上肢(肩・肘・手)の運動機能の向上などに効果が認められていますが、歩行の改善効果も報告されており、下肢に電気刺激を行うことも可能です。

活用の仕方としては、

- 手の運動中に電気刺激も併用することで運動効果を高める

- 麻痺により動かし方があまり分からない運動を、電気刺激をきっかけに学んでいく

- 訓練前準備として電気刺激を行い、その後に体操や物を掴むなどの訓練を行う

などのようなものが挙げられ、電気刺激療法と運動療法などをうまく組み合わせることで、腕が挙がりやすくなったり、手を動かせるようになったりといったケースが多くあります。

人の手による治療のみでは難しい刺激を、電気により筋肉・神経に与えることで、運動機能の改善などの効果が期待できます。

※電気刺激療法は「運動を引き出す/運動効果を高める」といった、運動のサポートの手段であることは十分にご理解ください。例えば、「リハビリ時間中に装置をつけて、電気を流しているだけで良くなる」という治療法ではありません。電気刺激を活用した上で、ご自身の意思で運動をしていくことが最も重要となります。

※電気刺激療法の適応が困難な場合もございます。ペースメーカーや重篤な心臓疾患のある方、悪性腫瘍の併存疾患のある方、外傷・皮膚障害のある方などは適応となりません。適応の可否については事前にスタッフへご相談・ご確認ください。

訪問リハビリコース

「リハビリを受けたいけれど、自費リハビリ施設まで通うのは難しい」「自宅で、自分のペースでリハビリしたい」「もっと集中的にリハビリを取り組みたい」

当施設の訪問リハビリコースなら、経験豊富な理学療法士がご自宅に伺い、あなたに最適なリハビリをご提供いたします。埼玉や群馬で自費訪問リハビリをお探しなら、ぜひ当施設の訪問リハビリコースをご検討ください。

訪問リハビリの3つメリット

メリット1 時間の制約なし! あなたのペースでじっくりリハビリ!

医療保険や介護保険のリハビリは、介入時間に限りがあり、週に何回までと上限が決まっているケースが多いです。

当施設の自費訪問リハビリコースなら、1回60分〜120分、週3回以上も可能です。あなたの体力や目標に合わせて、無理なくリハビリを進められます。

メリット2 場所の制約なし! 実生活に沿ったリハビリ

「駅の階段の上り下りが不安」「スーパーへの買い物が大変」

そんな悩みをお持ちのあなたもご安心ください。

介護保険や医療保険だとご自宅内でのリハビリに限定されてしまいますが、自費訪問リハビリならご自宅だけでなく、近所のスーパーや駅などの公共施設による実際の生活環境で評価をしながらリハビリを行うことができます。その為、より実践的な生活レベルを向上させることが可能となります。

メリット3 マンツーマンで丁寧な指導! あなただけのオーダーメイドリハビリ

病院や施設でのリハビリは、大人数で行うため、なかなか個別の悩みに対応してもらえないこともあります。

当施設の訪問リハビリは、マンツーマン指導。

あなたの症状や目標に合わせて、最適なプログラムを作成し、丁寧にサポートをいたします。身体の状態や目標に合わせて、理学療法士が親身になって寄り添いリハビリノートを使用しながらリハビリの過程を振り返ることも可能なため安心してリハビリに取り組めます。

医療保険や介護保険との併用もOK!

現在、医療保険や介護保険のリハビリを利用されている方も、自費訪問リハビリを併用することができます。

「もっとリハビリをしたい」「専門的なアドバイスが欲しい」という方は、ぜひご相談ください。

訪問リハビリコースも、初回無料リハビリ体験をご利用いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハが選ばれる3つの理由Reason

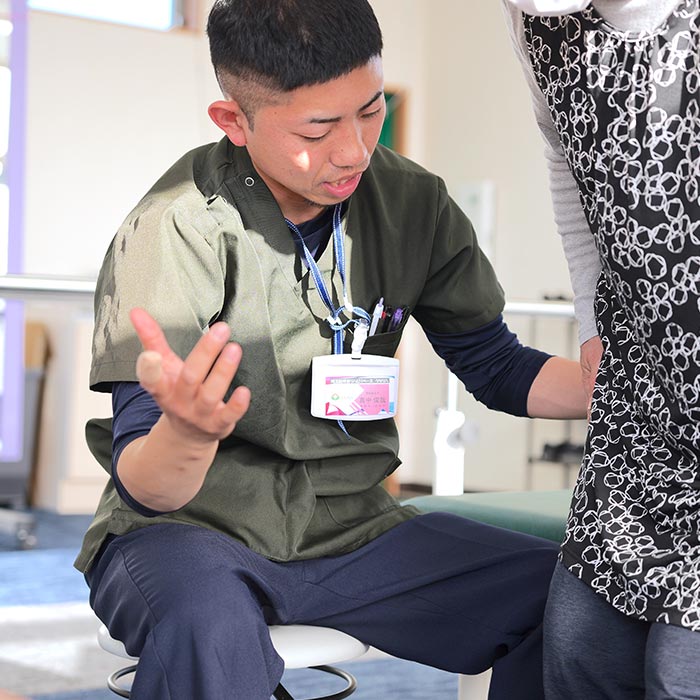

Point01リハビリの内容が違う!

在宅の課題に特化し、皆様それぞれのお悩みや症状の原因、そして目標に合わせたオーダーメイドのリハビリを提供しています。

また、ひとりひとりの症状やお気持ちの状態に合わせたリハビリサービスをご提供。リハビリの成果は、国家資格保有者が見てわかる形にしたものを作成し、実際にご確認頂けます。また改善までの期間と費用も、お体の状態と目指す目標を伺って明確に示します。リハビリテーション病院等での治療や、デイサービス・老人保健施設などの介護施設のリハビリしか受けてこられなかった方にこそ、リハビリの違いを実感して頂けるリハビリサービスです。

Point02リハビリの量が違う!

1回60~120分、完全マンツーマンにて行う当施設でのリハビリに加え、ご自宅のスペースなども加味してご提案する、ご家庭での宿題リハビリによって自主訓練もしっかりサポートいたします。

完全に1対1で行う通所型のリハビリと、日々の自宅課題(宿題のリハビリ)を組み合わせてリハビリプランを作成します。利用者様それぞれの、異なる目標に向けて、お体の状態に応じた十分な量と頻度のリハビリを提供し、効果を最大化します。また、ご自宅でのリハビリに役立つリハビリ動画など、あなたの意欲と能力を引き出す仕掛けも提供して、リハビリの効果を最大限感じて頂けるように致します。

Point03リハビリの担当者が違う!

病院等でのリハビリテーションの臨床経験と知識が豊富なリハビリ専門の国家資格者がチームで対応します。

リハビリのプロである国家資格保有者(理学療法士、作業療法士)がチームになって、あなただけのリハビリサービスを提供します。回復期病院等でリハビリの研鑽を積んだ理学療法士、作業療法士が一丸になってあなたの目標や身体機能の改善を目指したリハビリを行います。納得して取り組んで頂けるようにリハビリ内容の説明もしっかりとさせて頂きます。

ごあいさつGreeting

経歴

- うちリハグループ入職2年目でうちリハ深谷本店施設長に就任。理学療法を学びながらマネジメント業務に興味をもつ。

- デイサービスの立ち上げに関わり、うちリハ籠原店の施設長に就任。数多くの契約や新規ご利用者様の対応を重ねる。

- その後、訪問看護ステーションうちリハ責任者に就任し、在宅の訪問リハビリも経験。

- 現在は事業管理部課長・保険外事業部部長となり、うちリハグループ全体の運営サポートや新規事業の立ち上げ並びに人材教育に取り組んでいる。

竹 大介TAKE Daisuke

理学療法士 / 株式会社和一 保険外事業部 部長

はじめまして。理学療法士の竹大介と申します。主に管理業務や電話対応等の相談窓口を担当させて頂きます。

今までもデイサービス、訪問看護の責任者経験を通して学ばせて頂いた「ご利用者様やご家族様の立場になって考える」事を優先的に考え、ケアマネジャー様やソーシャルワーカー様と協力しながら、充実した生活が営めるお手伝いが出来るように努めてきました。

これからも皆様のご要望にお応えできるように色々な案を模索しご提案をさせて頂きます。一緒に考えて、楽しい時間を過ごしましょう。お気軽にご連絡ください。

経歴

- うちリハ本畠店へ入職し、訪問リハビリも兼任。在宅生活を中心にその人個人の生活の為のアプローチを学ぶ。

- その後、うちリハ深谷原郷店へ異動し、セラピスト向けに社内研修を定期的に開催。

- 臨床の幅と可能性を広げる為、「JSA-CSTP」「BOBATH Concept Basic course」「認知神経リハビリテーションベーシックコース」を修了し利用者様への機能改善やセラピストの技術指導に取り組んでいる。

真中 俊哉MANAKA Shunya

理学療法士 / BOBATH Concept Basic course修了 / JSA-CSTP/認知神経リハビリテーションベーシックコース修了

はじめまして。理学療法士の真中俊哉と申します。

私は元々、利用者様の生活に携わりたいという思いがあり、うちリハグループに入職しました。中枢神経疾患以外にも沢山の利用者様が利用されており幅広くリハビリテーションにて携わらせて頂きました。

私がリハビリテーションを行なう環境の中で、『今よりもより良く生活をしたい』というニーズが多く聞こえました。その為には、個人の身体機能面や生活背景にどれだけ着目できるかという考えを培う事が出来ました。私は主に、生活期の中枢神経疾患を見るきっかけが多くあり、介入の幅を広げる為にボバースコンセプトへの理解を深めました。

リハビリテーションを行う中で、生活面での目標を達成できたという言葉を頂けるようになりました。私はこの活動を通じて、皆様のお役に立てられるようリハビリテーションにて提供していきます。

経歴

- 新卒でうちリハグループに入職し、うちリハ中山道店(現うちリハ折之口店)に所属。新規立ち上げに関わる。

- 翌年、うちリハ深谷原郷店に所属。新規立ち上げに関わる。

- その後、訪問看護ステーションうちリハに所属し約7年間在宅の訪問リハビリを経験。

- 訪問リハビリ業務と並行して教育・研修部門に所属し新人教育やセラピストの技術指導を行う。

- 自分自身の技術向上と予防リハビリテーション分野の学習のためSTOTT PILATES®︎ MATWORK Instructorの資格を取得。

重松 雅人SHIGEMATSU Masato

理学療法士 / STOTT PILATES®︎ MATWORK Instructor

理学療法士の重松雅人と申します。

新卒でうちリハグループに入職し、通所リハビリを3年間、訪問リハビリを7年間実施してきました。

その経験を活かし、ご利用者様の在宅環境や目標に合ったリハビリテーションを提供させて頂きます。

訪問リハビリを行っている中で介護保険内の上限を痛感してきました。

「リハビリの時間を増やしたい・・・。」

「リハビリの回数を増やしたい・・・。」

そんな想いがあっても出来なかった方々に、リハビリベースうちリハを通して真摯に向き合っていきたいと考えております。

また、私はピラティスインストラクターの資格を持っているため自分自身の姿勢や、身体の動かし方を変えたいという方はお気軽にお声かけ下さい。

経歴

- 2022年まで群馬県にある公共財団法人脳血管研究所美原記念病院リハビリテーション部勤務。

- 10年間、脳卒中後遺症患者様のリハビリに従事。(回復期リハビリテーション病棟8年、急性期病棟2年)

- 主任・課長補佐を5年間で歴任し、脳卒中後の上肢麻痺のリハビリを中心にリハビリテーション部内の体制整備やスタッフ教育なども担う。

- 特に電気刺激療法の治療可能性に着目し、学会での症例発表なども実施。

岩井 知太IWAI Tomohiro

作業療法士 (非常勤スタッフ)

作業療法士の岩井知太と申します。

群馬県にある脳・神経疾患専門病院で10年間、脳卒中後の後遺症患者様のリハビリに従事してきました。

その中でも、脳卒中の後の手の麻痺のリハビリに特に力を入れ、電気刺激療法など近年発展の目覚ましい治療手法も取り入れたリハビリを実施してきました。

現代の医療・リハビリに回復限界があることは事実ですが、多くの方は、その回復限界に達する前にリハビリを受ける機会自体を失っています。

特に手に関しては、健常な片手で生活ができるようになれば自宅退院を余儀なくされる場合もあり、ご本人や担当医療者ですら回復の可能性に気付かずに、十分なリハビリ支援が行われていないままのケースも見受けられます。

そのような、保険診療の枠内では質・量ともに十分なリハビリを担保することが難しい方々でも可能な限りの回復を目指すことができる社会にしていきたいという想いで本リハビリサービスに携わっております。

「今よりもちょっと良い自宅生活に向けて」「復職に向けて」「自動車運転再開に向けて」「趣味活動に向けて」など、皆様がそれぞれが目指すところに向けて、専門的な視点・技術をもって支援させていただきます。

一度しかない人生です。

「全力でやらなかったな」「あの時やってみていたら…と後悔しないよう、一緒にやりきりましょう。

よくあるご質問FAQ

-

脳血管疾患以外の症状や疾患でも対応できますか?

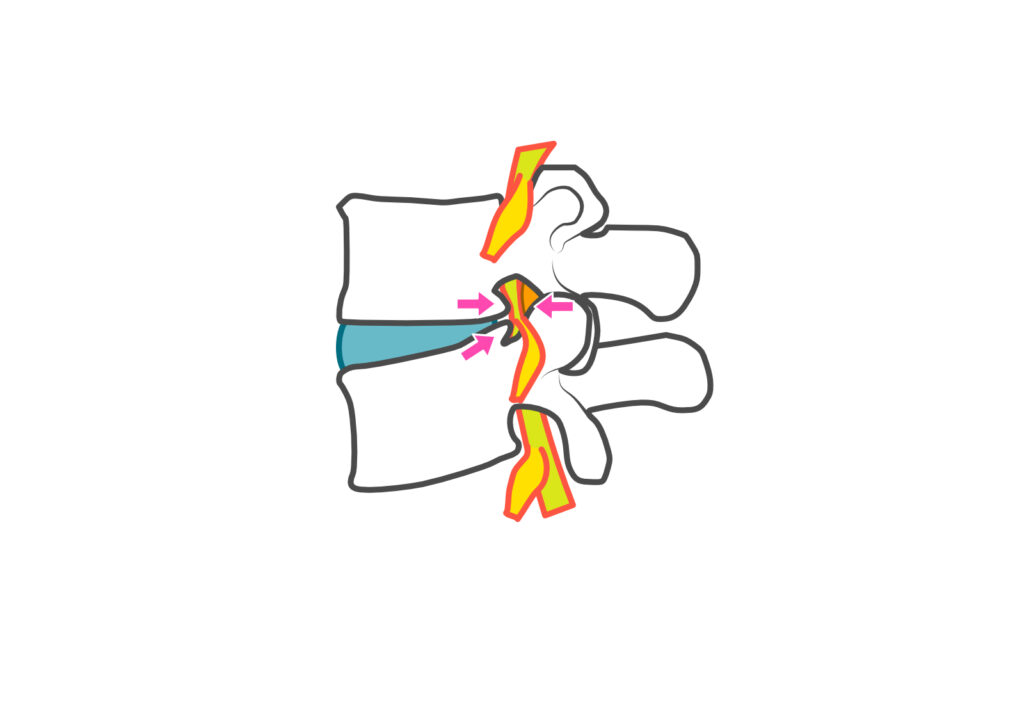

医療保険・介護保険などを使用しない保険外の自費リハビリ施設です。例えば、リハビリテーション科のあるリハビリテーション病院等を退院された方や、入院はしていないけれど体の調子が悪くなった方など、集中的にリハビリをしたいという方が通われています。脳梗塞や脳出血の方だけでなく、脳血管疾患以外にも対応しております。例えば、すくみ足などに代表されるパーキンソン病由来の神経疾患の方に対するリハビリや、脊柱管狭窄症や変形性関節症など運動器疾患のリハビリに取り組みたい方すべてが対象です。

-

高次脳機能障害のリハビリはできますか?

高次脳機能障害へのリハビリも提供しております。高次脳機能障害は、人によって大きく症状が異なりますので、一度カウンセリングと身体評価をさせて頂いてから、改善に向けた計画の立案、リハビリのプランについて検討するケースが多いです。まずは、ご相談ください!

-

効果はどれくらいの期間で出ますか?

1回の施術でも「足が上げやすくなった」「冷たくて温度を感じることもなかったところが、温かく感じる」など効果を実感される方も多くいらっしゃいますが、個人による違いはございます。例えば、同じリハビリを行ったとしても、年齢や、身体に残存している機能の違いなどの要素によって、改善の時期にも差異が出てきます。無料体験リハビリも実施しておりますので、まずは当施設で提供しているリハビリプログラムが、あなたご自身の身体に合うのかどうかを試してみて、実際に効果を確かめて頂くことを推奨しております。

-

利用コースは相談できますか?

1回のリハビリ時間、1週間の中でリハビリに通う回数、リハビリをどのくらいの期間で卒業を目指すのかなど、ご相談して頂くことができます。例えば「疲れやすいが、お仕事をしながらリハビリもしたい」という方からご相談を頂き、お仕事が終わったあとのお時間で、翌日が休みの日などに集中して、来所するようなプランを立てている方もいらっしゃいます。

-

発症から時間が経過しているが大丈夫ですか?

正しく運動を行い、体を使うという経験学習を心身に重ねていくことで、改善の可能性はあります。一般的には、発症後すぐの方が改善しやすいという傾向が言われてはおりますが、当施設でも、発症から時間が経った方でも、体験して頂いた際に効果を実感して頂いたり、リハビリを続ける中で歩行や手の動作を再び獲得された方や、趣味を楽しめるようになった方がいらっしゃいます。

-

病院でのリハビリテーションや、介護保険のリハビリとの併用はできますか?

併用可能です。自費リハビリなので保険内利用の枠の圧迫などもございません。例えば、デイサービスや訪問のリハビリを利用されながら、マンツーマンでじっくりとリハビリをする時間も別に取りたいという理由でご利用している方もいらっしゃいます。協力施設や事業所も多くあるので、必要に応じ、情報交換をし連携を図らせて頂きます。

-

どんな方向けの施設ですか?

リハビリがしたいという方でしたらどなたでも対応しております!例えばリハビリテーション病院で医師からの問診を受けられた方。理学療法士・作業療法士などとリハビリをしたことがあるという方。介護サービスでデイサービスや訪問リハビリを受けられている方なども広くサービスをご利用いただけます。

-

実際の利用者さんからの評判や改善実績が知りたいです

評判や改善実績は、随時に当ホームページでご紹介しております。

リハビリコラムColumn

-

2025.09.05

2025.09.05- 運動器疾患

脊柱管狭窄症の方におすすめのリハビリ方法|痛みを和らげて快適な生活へ

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 理学療法士の真中です!

脊柱管狭窄症は、腰の神経が通るトンネル(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されて痛みやしびれを引き起こす病気です。特に高齢の方に多く、腰から足にかけての痛みやしびれ、長い距離を歩けない「間欠性跛行」が特徴です。「少し歩くと足が重くなる」「スーパーで買い物していると立ち止まってしまう」といった声をよく耳にします。

手術で改善する場合もありますが、すべての方が手術の対象になるわけではありません。実際には、リハビリを行うことで痛みを和らげ、日常生活をより快適に送れるようになる方も多くいらっしゃいます。

今回は、脊柱管狭窄症に対するリハビリについてまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください!

リハビリの目的

脊柱管狭窄症のリハビリは、単に痛みを取ることだけが目的とは限りません。

続きを読む -

2025.08.15

2025.08.15- パーキンソン病

パーキンソン病 早期リハビリの重要性

1. はじめに

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 理学療法士の真中です!

パーキンソン病、パーキンソン症候群は、震え(振戦)、筋固縮、動作緩慢、姿勢反射障害などの症状を特徴とします。

薬物療法は症状を緩和する有効な手段ですが、発症初期からのリハビリテーションが生活の質(QOL)維持・向上に大きく寄与することが近年の研究で明らかになっています。当施設でも、「生活はできているけど、少し動きが悪くなってきた」という段階から本格的なリハビリを開始され、動作能力の向上に努められている方もいらっしゃいます。

※パーキンソン症候群の方のリハビリの一例はこちら

この記事では、パーキンソン症候群の方に早期からのリハビリが重要な理由や押さえるべきポイントもお伝えしたいと思います。

2. なぜ早期リハビリが重要なのか

(1)体力・機能低下を防ぎ、症状の進行を遅らせる可能性も

症状が軽いうちでも、生活の活動量が減り、筋力・柔軟性・持久力が低下し、さらに動きにくなるという悪循環に陥りがちです。

早期に運動を習慣化することで、体力を維持し、進行後の生活自立度を保ちやすくなります。

また、運動習慣は症状の進行を遅らせる可能性があると海外研究で報告されています。(2)動作の「正しいパターン」が定着しやすい

発症後、誤った姿勢や動き方がクセになると、後から修正するのは大変です。

一方で、初期から正しい歩行・姿勢・動作の習慣を身につけておくことで、例え症状が進行しても効率的に体を使えます。

症状が軽いうちほど、脳の神経の働きが良く、新しい運動スキルの習得や動作改善がしやすいと言われています。

「自己流ではあるけど、動けているから今はいいや」ではなく、リハビリできちんと指導を受けて正しい動き方を早いうちに身につけておく方が、長期的にはメリットも大きいでしょう。(3)本人・家族の心理的なメリット

経験上、早くからのリハビリはご本人の精神面にも良い影響を及ぼすことが多いです。

姿勢や動き方の見栄えが気になって外出などが億劫になってしまう方も多くいらっしゃいます。

背筋が伸びて歩き方が良くなると、ご本人も自信が出てきて、周囲の方からも褒められて、活動する意欲も湧いてきたりします。

活動意欲が湧けば、さらに体力や運動機能の維持向上にも努めやすくなっていきます。

また、ご家族としても、介護や支援の必要性を抑えられれば、当然負担も軽減して楽になります。このように、パーキンソン症候群の方にとって早期のリハビリは、症状の進行を抑える可能性もあり、生活動作能力をより長く維持したり、精神的にも元気な状態を保つためにとても重要です。

3. 早期リハビリで取り組むべきこと

続きを読む -

2025.08.03

2025.08.03- 運動器疾患

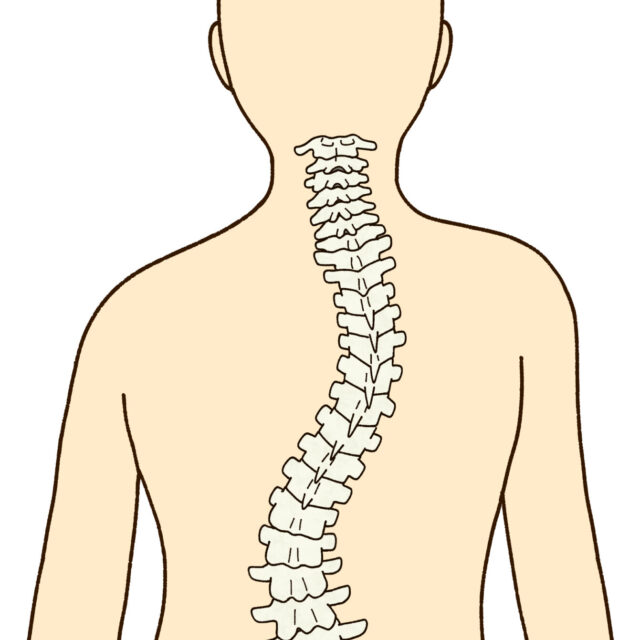

側弯症とリハビリ|日常生活の不安を減らすためにできること

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 真中です!

「背骨が曲がっていると言われたけど、様子を見るだけでいいの?」

「肩の高さが左右違う気がする…」

「年齢とともに腰の痛みが強くなってきた」これは、側弯症の方からよく聞かれるお悩みです。

側弯症は放置しても命にかかわることは少ないですが、進行することで肩こりや腰痛、呼吸機能の低下、日常動作の制限など、生活の質(QOL)に影響するケースもあります。今回は、側弯症に対して行われる保存的リハビリについて、わかりやすく解説します。

整形外科的な治療の補完として、自費リハビリでどのようなアプローチができるのかも紹介します。側弯症とは?

側弯症とは、背骨(脊柱)が左右に曲がり、ねじれを伴う状態を指します。

大きく分けて次のような種類があります。- 特発性側弯症:原因がはっきりしないが、思春期に多く見られる

- 機能性側弯症:筋肉のアンバランスや姿勢の癖による

- 加齢性側弯症(変性側弯症):加齢による椎間板の変性や筋力低下が原因

- 先天性・症候性側弯症:生まれつきや、神経・筋疾患が背景にあるもの

思春期に発症するケースでは、成長とともに進行することがあり、早期発見・対応が重要です。

また、高齢者に多い変性側弯症では、慢性的な腰痛や姿勢の崩れが目立つ傾向にあります。リハビリで期待できる効果とは?

側弯症のカーブ自体をリハビリで“元通り”にするのは困難ですが、以下のような症状の軽減・進行予防・機能改善が期待されます。

続きを読む -

2025.07.26

2025.07.26- リハビリサービス

- リハビリの基本

自費リハビリで“伸び代”がある人の5つの特徴とは?

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベース 理学療法士 真中です!

「もうこれ以上は良くならないかもしれない…」

「病院でのリハビリは終わったけど、まだ諦めきれない」そんな想いを抱えている方にこそ、自費リハビリは大きな可能性を秘めています。

でも実際には、「どんな人が効果を実感しやすいの?」という疑問も多く聞かれます。そこで今回は、自費リハビリで“伸び代がある”と感じられる方の共通点や特徴について、わかりやすくご紹介します。

※当施設で改善された利用者様の様子も掲載しています!

1. 「まだ〇〇がしたい」と目標がある人

たとえば…

- 旅行に行けるようになりたい

- もう一度自分で買い物に行きたい

- お風呂を一人で入りたい

- 孫を抱っこしたい

このように、「日常生活の中に具体的な目標がある人」は、リハビリ中の集中力や意欲が高く、改善につながりやすい傾向があります。

自費リハビリは、目標に合わせて内容を柔軟にカスタマイズできるため、目的が明確なほど効果が出やすいのです。

続きを読む -

2025.07.25

2025.07.25- リハビリの基本

- 脳出血

- 脳梗塞

【専門家が解説】ボバースコンセプトとは?脳卒中後のリハビリに欠かせない理由

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 真中です!

リハビリの治療法で「ボバース」って聞いたことがありますか?「始めて聞いた」という方にも、

「ボバースって聞いたことあるけど、なんだかよく分からない…」

「脳卒中のリハビリで“ボバース”って言われたけど、どんなことをするの?」

という疑問をお持ちの方にもこの記事では、脳卒中やパーキンソン病など中枢神経障害のリハビリで世界的に用いられている『ボバースコンセプト』について、専門用語をできるだけ使わずに、わかりやすくご紹介します。

特に、「リハビリをして身体の動きをしっかりと良くしていきたい」という方は、ボバースにおけるリハビリの考え方はとても重要になるので、ぜひ参考にしてください。ボバースコンセプトとは?

ボバースコンセプトとは、神経系に障害を持つ方の“動きの質”を改善するためのリハビリ方法です。

1940年代に英国の神経科医カレル・ボバース氏と理学療法士の妻ベータ・ボバース氏によって提唱され、現在も世界中で実践・進化を続けているリハビリ理論です。脳卒中や脳性麻痺、パーキンソン病など、「中枢神経系」にダメージを受けた方の“失われた動き”を再び引き出すことを目指します。

他のリハビリと何が違うの?

一般的な筋トレや関節の運動とは違い、ボバースコンセプトでは以下のような特徴があります:

続きを読む -

2025.07.25

2025.07.25- 運動器疾患

圧迫骨折後のリハビリで見落としがちな“体幹”の重要性とは?

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハの重松です。

圧迫骨折は、高齢者に多く見られる背骨の骨折のひとつです。背中や腰の痛みによって動けなくなることもあり、生活の質(QOL)を大きく低下させる原因になります。

そして、骨が癒合した後も「なんだか姿勢が悪くなった」「以前より動きづらい」といった不調を訴える方は少なくありません。

原因として、体幹(たいかん)の筋力やバランスが回復していないというケースが非常に多いです。

この記事では、圧迫骨折後のリハビリにおいて“見落とされがち”な体幹の重要性について解説します。圧迫骨折後、なぜ体幹が弱るのか?

圧迫骨折を起こすと、まずは安静が必要です。特に初期は痛みも強く、動かない生活を余儀なくされることがほとんどです。

この安静期間に、体幹の筋肉(腹筋・背筋・骨盤まわりの深層筋など)が急速に弱化していきます。また、痛みを避けようとして前かがみの姿勢が習慣化すると、筋肉の使い方が偏り、姿勢保持の能力も低下します。

結果として「歩きにくい」「バランスが悪い」「つまずきやすい」といった症状が長引いてしまうのです。体幹のリハビリが圧迫骨折からの回復を左右する

リハビリというと、「歩く」「立つ」といった下肢中心のトレーニングに注目しがちです。

続きを読む

もちろん下肢のリハビリも大切ですが、それを支える“体幹”の働きが整っていなければ、本来の回復力を発揮できません。 -

2025.07.18

2025.07.18- 脳出血

- 脳梗塞

「もう回復しない」とあきらめないで。脳卒中の上肢リハビリには、まだ“可能性”があります

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 岩井です。

脳卒中の後遺症で悩まれる方の中でも、「上肢(腕や手)の麻痺」は特に多く、そして深刻な悩みの一つです。- 「手が思うように動かない」

- 「ボタンが留められない」

- 「麻痺側の手はずっと添えているだけ…」

そんな日常の中で、「もう動かないのは仕方ない」「回復するのは最初の半年まで」と言われたからと、リハビリをあきらめてしまっている方が少なくありません。

しかし近年、脳科学やリハビリ研究の進歩により、「発症から数年経っても、機能や使い方の改善がみられるケースがある」ことが分かってきました。

私自身も脳卒中のリハビリの現場で10年以上働いてきましたが、発症6ヶ月以上経過してからでも上肢の動きに変化の生じた方を実際に目の当たりにしてきました。

「今からでも遅くない」

そう思えるだけでも、リハビリに向かう気持ちは大きく変わります。上肢の麻痺のリハビリをあきらめていた方も、この記事を読んで、もう一度「チャンスがあるかも」と思っていただけたら幸いです。

「機能」と「能力」 両方にアプローチできるのがリハビリの力

上肢のリハビリを考える際、私たちは2つの軸で改善の可能性を見ています。

1. 機能(=動かす力や可動域)の改善

これは、「肩や肘、手首、指が動くようになる」「筋力が戻る」といった、純粋な身体的な回復のことです。

従来は「発症後6ヶ月程度までが回復の限界」と考えられてきましたが、脳は「可塑性(かそせい)」といって、時間が経ってもある程度の再構築が可能であることが分かっています。

続きを読む -

2025.07.04

2025.07.04「歩けるようになりたい」脳梗塞後の歩行リハビリと自宅でできる工夫

脳卒中後、「もう一度歩きたい」と願うあなたへ

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハの真中です。

今回は、脳卒中後の歩行リハビリをテーマにお伝えします。

脳卒中を経験された方の多くは、「また自分の足で歩きたい」という思いを強く抱いています。

片麻痺や筋力の低下、バランスの不安定さにより、歩行が難しくなった方も少なくありません。ですが、適切なリハビリと工夫を継続することで、「歩ける」を取り戻す可能性は十分にあります。

今回は、「脳卒中 歩行リハビリ」「片麻痺 歩けるようになる」ことを目指す方へ、自宅でも取り組めるポイントや、自費リハビリ施設でのサポートについてご紹介します。

歩行能力は“まだまだ”改善できる

保険内リハビリが終了してしまうと、「もう回復はここまでかな」と感じてしまう方も多いかもしれません。

しかし実際には、発症から1年以上経っていても改善例は多数あります。

当施設でも、脳卒中を発症してから5年以上経過した方でも歩行能力が改善される方は数多くいらっしゃいます。歩く力には以下のような要素が関わっています。

- 片足にしっかり体重をかけるバランス力

- 足を持ち上げる筋力と神経の連携

- 上半身や体幹の安定性

- どのタイミングで、どの筋肉を使うかという感覚の回復

これらを一つひとつ丁寧に見直すことで、安全な歩行を少しずつ取り戻すことができるのです。

単に、「麻痺した足をいかに良くするか」だけに限定せず、全身を診ることで改善点が見つかっていきます。自宅でできる!歩行に向けた工夫3選

① 座ったままの体幹トレーニング

体幹が安定すると、ふらつきが減り、一歩目が出やすくなります。

椅子に浅く座って、背筋を伸ばすように意識するだけでもトレーニングになります。

上半身を左右にゆっくり倒す運動も効果的です。② 片足立ちの練習(※支えが必要)

壁や手すりにつかまりながら、片足を数秒だけ持ち上げる練習も有効です。

続きを読む

最初は数秒でOK。無理せず、安全第一で行いましょう。 - 片足にしっかり体重をかけるバランス力

-

2025.06.27

2025.06.27- パーキンソン病

【パーキンソン病】リハビリで寝起きが楽に!【施術改善実録】

埼玉脳梗塞リハビリベース真中です!

今回は、発症から2年半ほどが経過した、パーキンソン病の方のリハビリによる成果をお伝えします。

2ヶ月ほどのリハビリで、姿勢や動きのスムーズさが改善し、「生活が楽になった!」と喜びの声をいただいたので、改善した様子をぜひご覧ください!!【リハビリ開始初期の寝起き】

最初は、身体の上手な動かし方も分からず戸惑ったり、動き出しても手足や腹筋に上手く力が入らず、1回起き上がるのも一苦労といった感じでした。時間も15〜18秒くらいはかかっていました。

続きを読む -

2025.04.07

2025.04.07- リハビリの基本

「脳性麻痺の悩み、埼玉で解消!オーダーメイドリハビリで自分らしく|経験豊富な理学療法士がサポート」

こんにちは。埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 理学療法士の重松です。

今回は「脳性麻痺」について簡単にまとめていきます。埼玉で脳性麻痺のリハビリに悩むあなたへ

脳性麻痺は、生まれつきの脳の損傷によって運動機能や発達に影響が出る疾患です。大人になるにつれて症状が顕在化したり、新たな悩みが生じたりすることもあります。

「もしかして、この症状は脳性麻痺のせいだろうか?」 「今からでもリハビリで改善できるのだろうか?」 「埼玉で専門的なリハビリを受けたいけれど、どこがいいか分からない」

この記事では、埼玉で脳性麻痺のリハビリにお悩みの方へ、症状や課題、リハビリの可能性、施設選びのポイントなどを詳しく解説します。

脳性麻痺とは?原因・症状・種類を解説

脳性麻痺は、出生前後の脳の損傷が原因で起こる運動機能障害です。成長とともに症状が変化することもあり、大人になってから様々な課題に直面する方もいます。

症状は人によって異なり、運動機能の障害だけでなく、知的障害や感覚障害を伴うこともあります。

種類としては、痙性型、アテトーゼ型、運動失調型などがあります。

- 痙性型脳性麻痺

痙性型脳性麻痺は最も一般的な病型で、全症例の70%以上を占めます。 痙縮(痙性)とは、関節可動域内の他動運動に対して抵抗が生じる状態で、運動が速いほど抵抗が強くなります。筋肉のこわばり(痙性)は体の様々な部位に生じます。両方の手足に起こることもあれば、片側の手足、足のみに起こることもあります。 症状のある腕や脚は発育が悪く、こわばって筋力が低下します。 片脚がもう一方の脚にぶつかるように交差して歩くハサミ足歩行の小児や、つま先立って歩く小児もいます。

- アテトーゼ型脳性麻痺

アテトーゼ型は脳性麻痺の小児の約20%にみられ、腕、脚、体幹の筋肉が不随意的(無意識的)にゆっくりと動きます。 よじれるように動く場合や突然動く場合、断続的に動く場合などがあります。 この動きは不安に感じて緊張した時やうれしくて興奮したときなど、強い感情が起こると激しくなり、睡眠中には生じません。不随意運動は、自分の意志とは関係なく引き起こされる為、例えば、筋肉の緊張が高まって腕が伸びるなどして姿勢を保てなかったり、全身の緊張が高まってうまく喋れなくなることもあります。

- 運動失調型脳性麻痺

運動失調型は脳性麻痺の小児の5%未満にみられ、体の動きがうまく協調せず、筋力が低下しています。 物に手を伸ばしたときにふるえるような動き(ある種の振戦)がみられます。 患児は素早く動いたり、細かい動きを要することをしたりすることが困難で、両脚を広げた不安定な歩き方をします。特に字を書くなど、指先の細かなコントロールが困難となります。

リハビリテーションの可能性

「脳性麻痺」の一番基本にある障害は「運動麻痺」です。その為、その症状の改善には 理学療法士の中の運動療法が最も大切であると言えます。

続きを読む