無動にどう向き合うか|動けないストレスとリハビリ対応2025.07.18(金)

- パーキンソン病

こんにちは。埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 真中です!

パーキンソン症候群に見られる代表的な症状の一つに「無動(むどう)」があります。

文字通り「動かない(動けない)」ことを意味しますが、その背景には身体だけでなく、心理的なストレスも深く関係しています。

この記事では、無動の原因や日常生活への影響、リハビリによる対応方法についてわかりやすく解説します。

無動とは?動けないのではなく「動き出せない」

無動とは、「身体を動かそうとする意欲や反応が低下してしまう状態」です。

完全に力が入らない麻痺とは異なり、筋肉には力があるのに、動き出すきっかけがつかめない、動作が始まらないというのが特徴です。

代表的な症状:

- 動き始めるのに時間がかかる

- 声が小さくなる(話し出せない)

- 表情が乏しくなる(仮面様顔貌)

- 座ったまま立ち上がれない

- 自分では動こうと思っているのに、身体がついてこない

このような症状は、周囲からは「やる気がない」と誤解されてしまうこともあり、患者さんにとっては大きなストレスとなります。

無動がもたらすストレスと心理的影響

無動は、「動けない」という身体的な問題以上に、心理的なダメージを大きくします。

- 「なぜ自分だけ動けないのか」という不安

- 周囲からの誤解や焦り

- できていたことができなくなることへの自己否定感

これらが積み重なると、うつ症状や社会的孤立につながることもあります。

「わかっているのに動けない」「自分でももどかしい」

このような声が多く聞かれるのが、無動の難しさです。

無動へのリハビリ対応|“きっかけ”を作ることがカギ

無動のリハビリで大切なのは、「動き出すきっかけ」を意識的に作ることです。以下のような方法が有効です。

▷ 音やリズムを利用する

- メトロノームや音楽に合わせて歩く

- 手拍子や声かけで動作の合図をする

→ リズム刺激は動作開始のトリガーになります。

▷ 姿勢と視線の調整

- 姿勢が前かがみだと動き出しにくいため、体幹を伸ばす

- 進行方向を見ることで歩行がスムーズになる

→ 姿勢と視線のコントロールも重要な準備です。

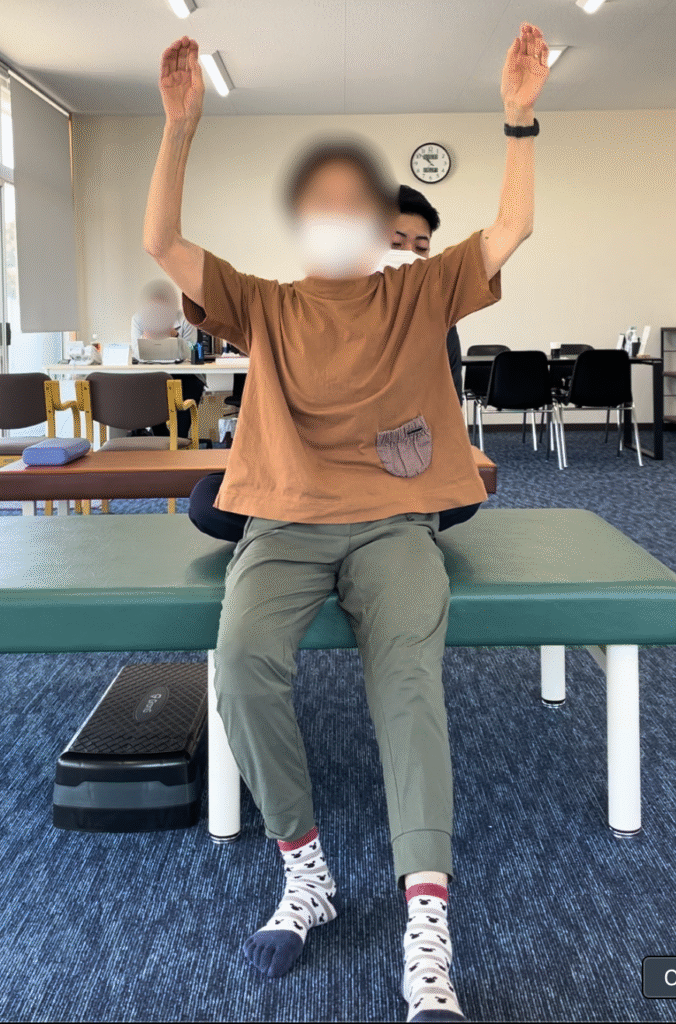

▷ 簡単な動作から始める

- いきなり「立つ・歩く」は難しくても、「手を挙げる」「首を振る」など、簡単な動作から始める

→ 成功体験を積み重ねることが自信と意欲につながります。

自費リハビリでできる“無動”への個別対応

無動への対応は、個人の生活様式・環境・動作パターンなどに合わせて検討することが必要で、介護保険のリハビリだけではどうしても十分なリハビリ時間を確保することが難しい場合も多いです。

当施設のような自費リハビリでは、

- ご本人の動作パターンや心理的傾向を丁寧に観察

- 「どうすれば動き出せるか」の個別プログラムを作成

- 音や視覚的な刺激を用いた練習

- ご家族への接し方アドバイス

といったオーダーメイドの支援が可能です。

ご家族・支援者ができるサポート

無動の対応は、患者さん一人で頑張るのではなく、周囲の理解と協力が不可欠です。

- 声かけは焦らせず、リズミカルに

- 「やる気がない」ではなく「動き出せない」という視点

- 一緒に動くことで“連動”を促す

ちょっとした工夫と共感が、動き出しのきっかけになります。

「動けない」ではなく「動きにくい」だけかもしれない

無動は、決して本人の意志が弱いわけでも、怠けているわけでもありません。脳の機能障害によって動き始め”が難しくなる状態です。

しかし、正しい理解とリハビリの工夫次第で、改善や対応は可能です。ご本人のストレスを減らし、自信を取り戻すためにも、早めに適切なサポートを受けましょう。

無動にお悩みの方は、ぜひご相談ください

当施設では、パーキンソン症候群のリハビリに特化しており、無動への対応にも経験とノウハウがあります。

- 「最近、動き出しに時間がかかる」

- 「うまく動けずストレスを感じている」

- 「介護の声かけがうまくいかない」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハでは、初回は無料でリハビリを体験いただくことが可能です。

リハビリ体験を受けていただくことで、自費のリハビリが必要そうか、ご利用いただいた場合に目指せそうな目標なども具体的に考え、 お伝えすることが可能です。

埼玉県および群馬県から、多くの方にご利用いただいております。 ご自宅に伺う「訪問リハビリコース」もご用意し、様々な方のニーズにお応えすべく、スタッフ一同リハビリに励んでいます。

気になる方は、初回無料リハビリ体験のお問い合わせページよりご連絡ください。