「運動学習」ってなに?リハビリにおける“動きの再教育”とは2025.07.28(月)

- リハビリの基本

こんにちは!埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 理学療法士 真中です!

リハビリの現場では、よく「運動学習(うんどうがくしゅう)」という言葉を耳にします。

「運動」を「学習する」

なんとなくイメージできても、具体的にどんなことを意味しているのか分かりにくいですよね。

でも実際、リハビリを行う上でとても大事な考え方になります。

そこで、この記事では、脳卒中やパーキンソン病などのリハビリを頑張る方に向けて「運動学習」についてわかりやすく解説します。

「運動学習」ってどんなこと?

簡単に言うと、“体の動かし方を覚える(または思い出す)こと”です。

歩き方、手の使い方、立ち上がり方など、日常のあらゆる動きは「練習」を通して、脳と体が学習していきます。

子どもが初めて自転車に乗れるようになる過程を思い出してください。

最初はうまくできなくても、何度も練習するうちに自然と乗れるようになりますよね?

これこそが「運動学習」です。

なぜリハビリに「運動学習」が必要なの?

脳卒中などで麻痺が起こると、「歩く」「手を使う」といったこれまで当たり前にできていた動きがうまくできなくなります。

これは、「体そのものの問題」だけでなく、“動きの指令を出す脳”が混乱している状態でもあるのです。

つまり、ただ筋肉を鍛えるだけでは不十分。

脳がもう一度、体の動かし方を“学習し直す”必要があるんです。

この“再学習”こそが、リハビリにおける運動学習の重要なポイントです。

運動学習をうまく進めるための3つのコツ

1. くり返し練習すること

運動学習には“繰り返し”が不可欠です。

1回や2回では覚えられなくても、何度も同じ動きを体験することで、少しずつ脳と体がつながっていきます。

たとえば:

- 毎日同じ時間にリハビリをする

- 同じ動作を10回ずつ丁寧にやってみる

- 「使いにくい側」を意識的に使ってみる

このような日常の中でのくり返しが回復への近道です。

2. うまくできた体験を“脳に記憶させる”

脳は、成功体験を記憶するのが得意です。

「うまくできた」「スムーズに動けた」という感覚があると、その動きを脳が覚えていこうとします。

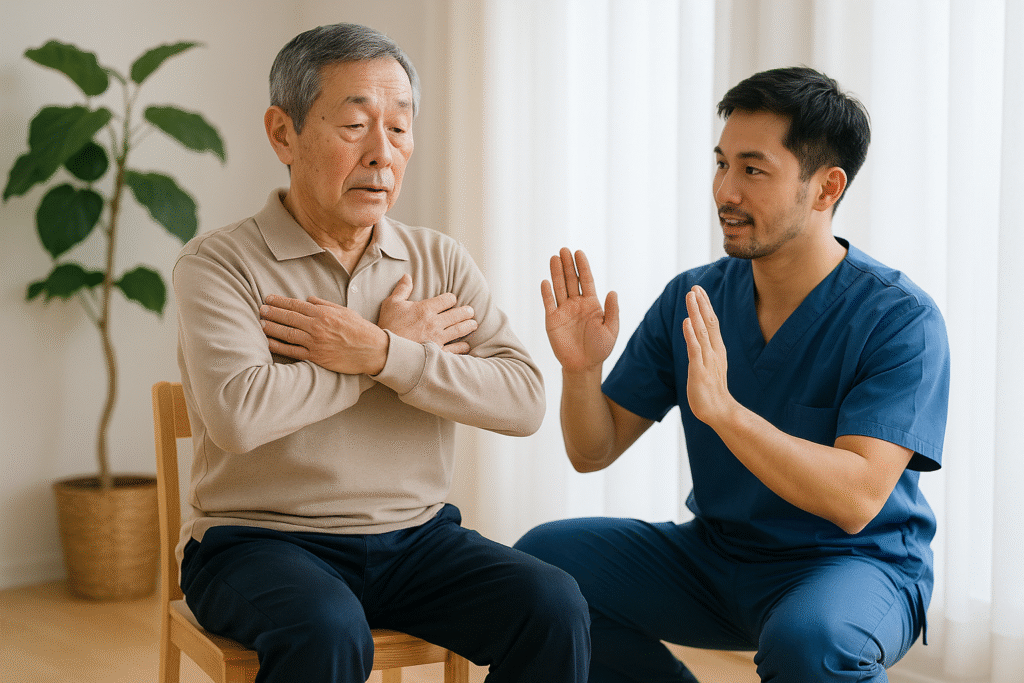

だからこそ、リハビリではセラピストが体を支えたり、誘導したりしながら“正しい動きの感覚”を体験させることを大切にします。

これは、「動きの再教育」とも呼ばれ、ボバースや運動療法の核心となる考え方です。

3. “考えながら動く”ことが大切

「なんとなく動かす」のではなく、“どこに力を入れて、どう動かすか”を意識することが運動学習の質を高めます。

たとえば:

- 「今、どの筋肉を使っているか?」

- 「左右バランスはとれているか?」

- 「動き始めがスムーズかどうか?」

セラピストと一緒に“考えるリハビリ”をすることで、脳はより深く学習していきます。

よくある誤解:「動かなくなったら、もう終わり?」

実は、脳は驚くほど柔軟に“学び直し”ができる臓器です。

脳卒中から数年たっていても、正しく働きかければ新しい回路ができ、改善することもあるという研究が増えています。

「もうダメだ」と思っていた手足が、少しずつでも動き出すことは、決して珍しくありません。

何もしなければ動かないままの手足も、動かすイメージのトレーニングや、僅かでも動かせるところを使い続ければ改善する可能性が残されています。

だからこそ、“諦めずに学び直す”ことが大切なのです。

自費リハビリだからできる「運動学習のための支援」

当施設では、運動学習の考え方に基づいて、動きの再獲得を目的としたマンツーマンリハビリを行っています。

- 毎回のセッションで動きの変化を細かくチェック

- ご本人の感覚・意識を重視したフィードバック

- 動きを“体験”し、“成功体験”として定着させるサポート

保険内リハビリでは時間や内容に制限がありますが、自費リハビリでは、よりきめ細かく、深い介入が可能です。

まとめ|“体を動かす”ことは“脳が学ぶ”こと

運動学習とは、「脳がもう一度、体の使い方を学び直すプロセス」です。

単なる筋トレとは違い、動きの質を高め、生活を取り戻すための鍵でもあります。

そして、誰にでも「学び直す力」は残されています。

だからこそ、今できることからコツコツと、正しく取り組むことが大切です。

ご相談・体験リハビリ受付中!

「自分の体は、まだ良くなるのか?」

「動き方を学び直すって、具体的にどうやるの?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、体験リハビリやカウンセリングにお越しください。

一緒に“学び直し”の第一歩を踏み出しましょう。