脳卒中リハビリの2つの原則|量と多様性が回復のカギ2025.08.13(水)

- リハビリの基本

- 脳出血

- 脳梗塞

1. はじめに

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハ 理学療法士重松です!

脳卒中後のリハビリは、「どれくらいの期間で回復できるのか」「もうこれ以上良くならないのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、近年の研究や臨床経験から、回復を高めるための原則が明らかになってきています。

その中でも特に重要なのが、

- 訓練量を確保すること

- 単一パターンではなく、多様なパターンで練習すること

この2つを意識することで、機能回復のスピードも、生活で使える動きの幅も大きく変わります。

※脳卒中の方も多く通われる、当施設でのリハビリの様子はこちら!

2. 原則1: 訓練量の重要性

「たくさん練習すれば脳は変わる」

脳には「神経可塑性」という性質があり、繰り返しの練習によって神経回路が再構築されます。

この神経可塑性を引き出すためには、ある程度の回数・時間の練習量が必要です。

- 1回の動作だけでは脳はほとんど変化しない

- 正しい動作を何百回、何千回と繰り返すことで脳が「必要な動き」として認識

- 少ない回数では変化が定着せず、元に戻りやすい

日常で訓練量を増やす工夫

- 家事や移動の中にリハビリ動作を取り入れる

- 短時間でも小まめに反復する

- 「やらなきゃ」ではなく「習慣」として組み込む

3. 原則2: 単一パターンではなく、多様な練習を

「同じ動きだけでは通用しない」

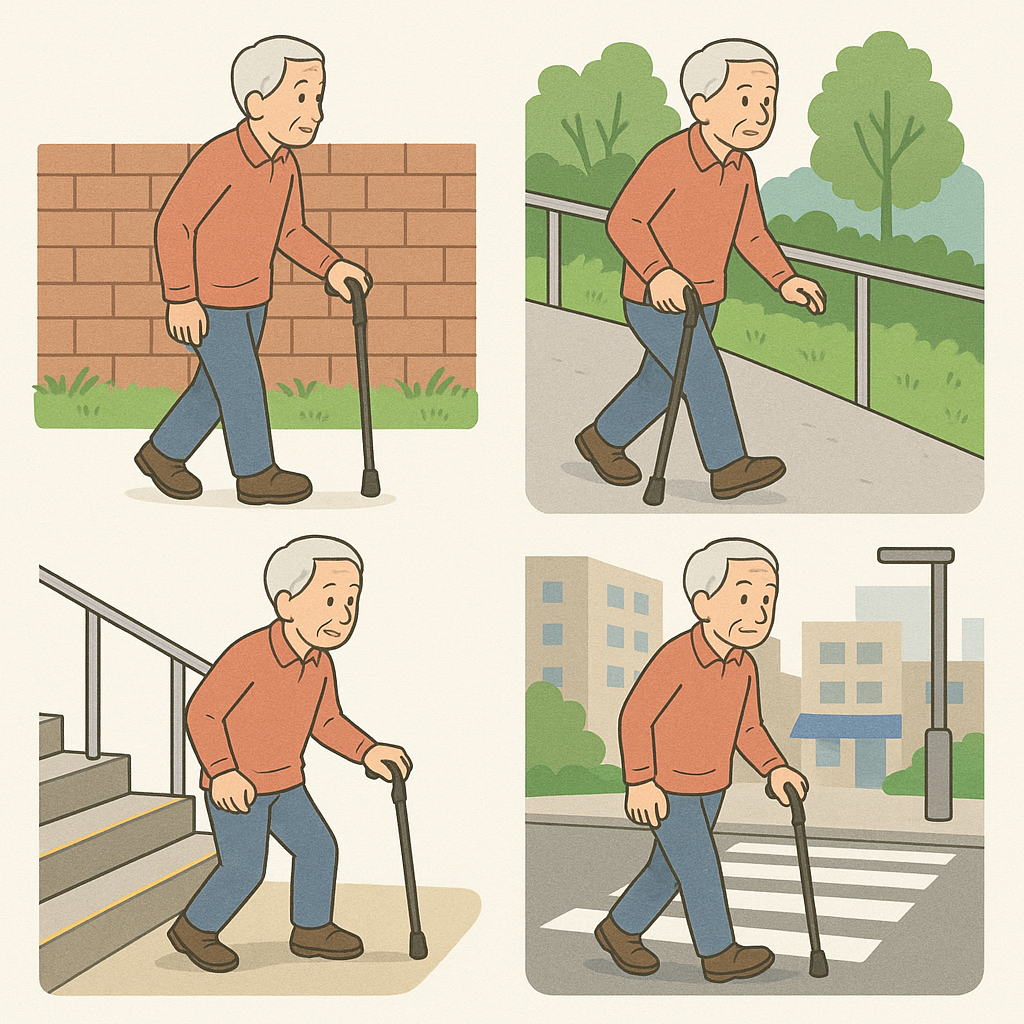

例えば歩行練習を室内の平らな廊下だけで繰り返しても、その動きはその環境にしか適応しません。

しかし、実生活では…

- 段差

- 坂道

- 混雑した場所

- 異なる靴や床材

など、環境が常に変わります。

多様なパターンで練習することで、脳と体は「応用できる動き方」を覚えるのです。

多様性を高める練習例

- 室内だけでなく屋外でも歩く

- 異なる速度での歩行練習

- 家具の配置を変えて避けながら歩く

- 物を持ちながら立ち上がる、方向転換する

4. 「量」と「多様性」を組み合わせると…

量だけ多くても、同じパターンの繰り返しでは生活の幅は広がりません。

逆に、環境を変えても練習量が足りなければ、脳は十分に変化しません。

- 量依存性の回復:たくさんやるほど神経のつながりが強化される

- 環境多様性:さまざまな状況で使える動きを身につける

この2つを同時に満たすことが、「練習ではできるけど生活ではできない」という壁を超える鍵です。

5. 当施設での実践例

当施設では、

- マンツーマンでの集中的な高回数練習(量の確保)

- 屋外歩行や生活動作の再現など多様な環境練習(多様性の確保)

を組み合わせています。

さらに、ご自宅での自主練習計画も作成し、日常生活そのものをリハビリの場に変える工夫をサポートします。

6. まとめ

- 脳卒中リハビリでは、「訓練量」と「多様なパターン練習」が不可欠

- 訓練量を増やすことで脳の回復力を引き出せる

- 多様な練習で、生活のあらゆる場面に対応できる動きを身につける

- この2つを同時に満たすリハビリが、長期的な自立と生活の質向上につながる

今のリハビリが単調だと感じる方、もっと回復を目指したい方は、まずは体験相談へ

埼玉脳梗塞リハビリベースうちリハでは、初回は無料でリハビリを体験いただくことが可能です。

リハビリ体験を受けていただくことで、自費のリハビリが必要そうか、ご利用いただいた場合に目指せそうな目標なども具体的に考え、 お伝えすることが可能です。

埼玉県および群馬県から、多くの方にご利用いただいております。 ご自宅に伺う「訪問リハビリコース」もご用意し、様々な方のニーズにお応えすべく、スタッフ一同リハビリに励んでいます。

気になる方は、初回無料リハビリ体験のお問い合わせページよりご連絡ください。